«От героев былых времен не осталось порой имен», — вспоминается строка из замечательной песни к фильму «Офицеры». Героев, награжденных, поименованных, отлитых в бронзе, страна знает и помнит, отдает им дань уважения и благодарности.

Но Великая Отечественная война, 80 лет Победы в которой мы будем праздновать в мае этого года, была выиграна также благодаря тем миллионам рядовых бойцов, что героями себя не называли и чьи имена известны только близким. Война коснулась каждой семьи Советского Союза: воевали отцы, или братья, или близкие родственники. Однако как-то не принято было среди фронтовиков рассказывать о ней или о себе на войне.

Анисья. Как жаль, что не успела.

Я знала, что мой дед по отцу, умерший в 1972 году, — Иван Петрович Филиппов — воевал, выжил, вернулся в родной дом… Мы с сестрой-погодком приезжали в раннем детстве к нему в деревню Гулино Калужской области каждое лето. Грибы-ягоды, прогулки с сельскими ребятишками в соседние леса, где в 60е годы прошлого века можно было найти не только водившиеся там в изобилии веселые рыжие грибы лисички, но и заржавевшие от времени пули, дырявые немецкие каски или еще разное какое «богатство» для игр в «войнушку». Да и зарастающие уже молодым леском окопы и обрушившиеся блиндажи манили нас к себе. Добрая бабушка Анисья, с четырех утра успевавшая испечь хлеб в русской печи, приготовить наваристую картофельную похлебку, убегала на колхозную ферму в соседнюю, в паре километров, деревню Прудищи, доить коров. Только после вечерней дойки, переделав огромное количество домашних дел, рассказывала она нам о прошлом. Как в октябре 1941 года немцы захватили Смоленскую область, к которой тогда относилось Гулино, и как жили они «под немцами», в оккупации, почти 2 года. Как в её добротной избе-пятистенке, которая приглянулась фашистам, поселились офицеры вермахта, выгнав хозяйку с двумя малолетними сыновьями на улицу. Как пережили они страшную голодную зиму 42-го в амбаре-землянке, питаясь мороженой картошкой и тюрей из случайно найденного подпорченного зерна. Как однажды после Новогоднего праздника жестоко отлупила младшего — в отсутствие фашистов зашел в свой дом и взял из ящика горсть леденцов, не понимая, что это могло грозить смертью и ему, и его семье. Как во время тяжелейших боев у соседнего села Ленского и деревни Барсуки, переходивших из рук в руки, на их крохотную деревушку падали снаряды и бомбы и «не чаяли уже выжити». После войны в этом месте, что называли колхозники «долиной смерти», долго еще находили останки погибших бойцов. Как в соседних лесах и полях после страшных боев собрали бабы убитых русских солдат и похоронили всех в одной огромной яме-воронке на краю деревни — больше трехсот человек в той братской могиле. Только в марте 43 года возвратилась сюда Советская власть. Анисья ждала мужа с войны, а получила в 44 ом весточку «пропал без вести». Что еще хуже «похоронки», потому что погибших оплачут — и не ждут, живут дальше. А так надежда теплится — а вдруг, а вдруг живой… Большая часть женщин в деревне в 20 домишек стали вдовами. Уговаривали Анисью свечку за упокой поставить — тогда все ходили в церковь ставить свечи за упокой по своим погибшим. А Анисья не ставила, говорила, нет, не чувствую, что погиб, знаю -живой! Она была верующей, всегда истово молилась — я помню «красный угол» в избе с темными ликами святых на иконах и мерцающим огоньком лампадки. Крестьянка, колхозница, в вечном своем глухом платке до глаз, работавшая с утра до ночи на колхозной ферме, как и тысячи других простых русских женщин поднимавшая разоренный после оккупации колхоз. Мужики-то по большей части не вернулись, а если вернулись — то покалеченные, кто без ноги или руки, кто контуженный…Пахали на тощих коровенках поля, где после страшных боев, прокатившихся по этим местам, долго еще можно было нарваться на шальную, незамеченную саперами мину. Жалея изнуренных коров, надрываясь, на себе боронили землю. Обнищавшие, больные, вдоволь и вкусно никогда не евшие — лучший кусок всегда детям; как они выстояли, сохранили доброту свою и сострадательность? Именно они возродили страну после страшной войны. И потому им, ныне уже ушедшим, — низкий поклон и память.

Посчитала я (сегодняшняя, у которой свои взрослые дочери 37 и 44 лет), сколько же лет было Анисье в войну (она 1909 года рождения)? 35! — все эти тяготы и переживания легли на плечи совсем еще молодой женщины. Дед же о войне не рассказывал, был человеком трудолюбивым, строгим, закрытым. В колхозе на ферме работать не мог, что-то с ногой у него было, потому заведовал огромной пасекой в сотню ульев, и пахло всегда от него сладко медом, воском и дымком от дымаря. И не приходило в голову расспрашивать его про войну. Когда внучки городские подросли, в подростковом возрасте уже к деду не ездили — далеко жили (отец, офицер, служил к тому времени почти на границе большой страны, в Прикарпатье). А потом расспрашивать стало некого — старшее поколение ушло.

Красноармеец Иван Филиппов

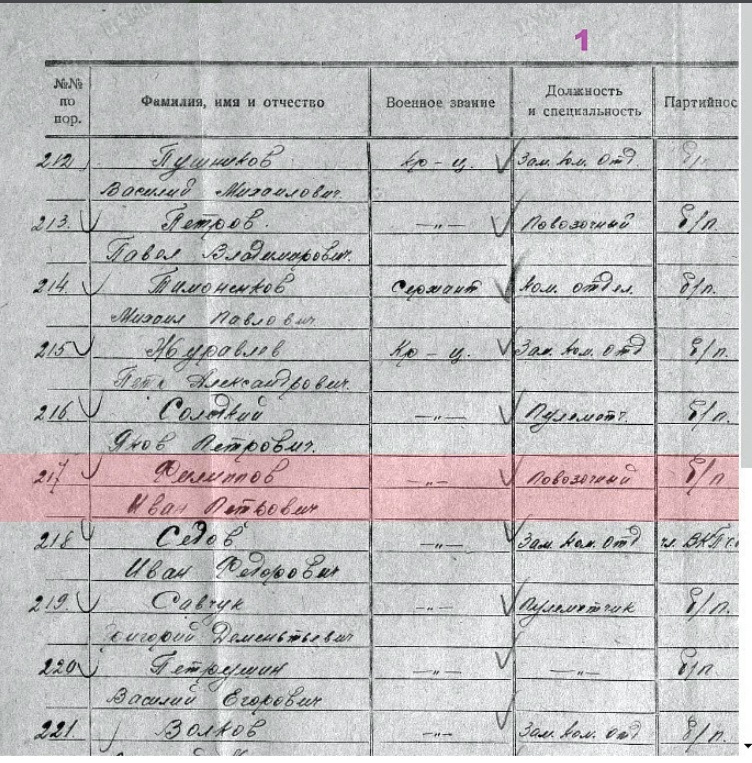

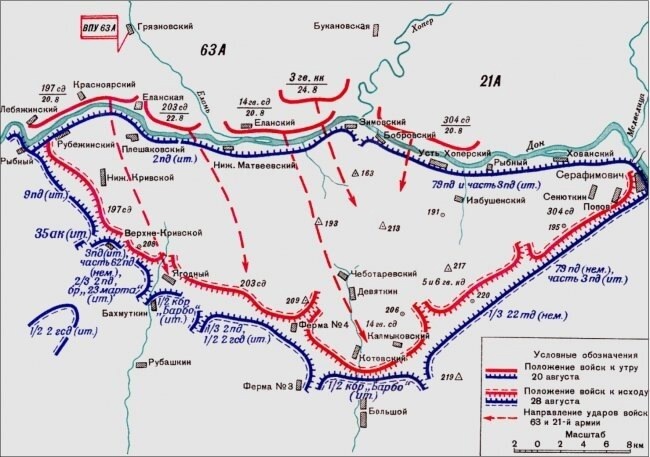

Только несколько лет назад, по подсказке коллеги Сергея Каргапольцева, занимающегося историей Великой Отечественной войны и написавшего о ней не одну книгу, обратилась я в архивы министерства обороны. Перед глазами пожелтевший листок бумаги с дырками от скоросшивателя, заполненный от руки, с какими-то пометками на полях. Скупые строчки архивных документов повествовали:

№27 Филиппов Иван Петрович красноармеец. 1900 г.р.

Место рождения: Смоленская обл., Мосальский р-н, д. Гулино.

Призван: Мосальский РВК, Смоленская обл., Мосальский р-н. Военное звание: кр-ц. Специальность: повозочный Партийность: б/п.

Члены семьи: жена — Филиппова Анисья Федоровна.

Даты призыва указано не было. Значит призывался он Мосальским райвоенкоматом летом в самом начале войны, т.к. к осени 1941 года эта территория была уже оккупирована немецкими войсками.

А кто такой «повозочный» и чем он мог заниматься осенью и зимой в первый год войны? Оказывается, в октябре 1941 года были сформированы 73 специальных гужевых батальона, т.е. почти 170 тысяч лошадей пришлось мобилизовать из народного хозяйства для нужд армии. 25 тысяч из них — в войска Западного фронта во время Московской битвы. Лошадь в буквальном смысле слова вытянула на себе ту войну, причем по обе стороны фронта. В мемуарной литературе почти ничего не сообщается об очень распространённой в войсках того времени «должности» солдата-ездового или повозочного. Все пехотные части и спецподразделения, роты и батальоны имели свои конные повозки. Повозочный — одна из «незнаменитых» военных профессий, без которой путь к нашей общей Победе был бы значительно дольше. Чаще всего ездовыми назначались солдаты старшего возраста. Это были колхозники, умевшие обращаться с лошадьми. Дед мой Иван до войны конюхом в колхозе работал, к началу войны был 40 летним семейным человеком, потому и на войне состоял при лошадях. Например, к 45-мм противотанковой пушке с передком должна быть упряжь из двух артиллерийских лошадей, да пароконная повозка для боеприпасов, а при них 2 повозочных (ездовых), вооруженных карабинами. А доставка боеприпасов? Питания? Отправка раненных в тыл с передовой — без гужевого транспорта было не обойтись.

Ни шагу назад!

В июле 1942 года обострилась ситуация на юге. Несмотря на упорное сопротивление Красной Армии, наступление фашистов развивалось стремительно. Немецкие войска прорвали фронт на всем его протяжении, 5 июля вышли к Воронежу и через два дня захватили плацдарм на Дону. 4-я танковая армия Гота, продвигаясь своим левым флангом вдоль Дона, вышла в излучину Дона западнее Сталинграда и в конце месяца — к Калачу и Клетской. Целью немецкого командования был захват волго-донского перешейка и Сталинграда, который являлся крупным промышленным и транспортным центром СССР. Если бы этот план удалось реализовать в полном объеме, было бы блокировано транспортное сообщением между центральными районами Советского Союза и Кавказом и создан плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата месторождений кавказской нефти.

23 июля подвижные части 6-ой армии Паулюса прорвали оборону Сталинградского фронта и вышли к Дону по направлению к Сталинграду. Здесь немцы встретили сильное сопротивление 64 и 57 армий.

24 июля фашисты взяли Ростов. Ширина прорыва достигала 500 км, почти настолько же гитлеровцы продвинулись вглубь нашей территории. Наши войска, хотя и не были уничтожены, но несли тяжелые потери и отступали. Вместе с войсками Вермахта сражались румынские, венгерские и итальянские войска (8 итальянская армия, насчитывавшая 5 пехотных дивизий и кавалерийскую группу «Барбо»).

28 июля вступил в силу сталинский приказ № 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» или в просторечии «Ни шагу назад!» Приказ запрещал отход войск без приказа, вводил штрафные части из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, а также заградительные отряды в составе армий.

К 28 июля бригада «Барбо» в составе кавалерийских полков и артиллерийского полка (3х дивизионов 75/27-мм пушек на конной тяге) вышла на рубеж, проходивший по правому берегу Дона до позиций 3-й румынской армии у станицы Вёшенской. Шествуя к Дону, итальянцы вместе с немцами преследовали отступающую советскую 63-ю армию. На небольшом участке реки затянулись бои у г. Серафимович — ключевого узла обороны Сталинградского фронта на стыке 63-й и 21 -й армий.

2 августа г.Серафимович, находящийся в 190 км от Сталинграда, был оставлен. Несмотря на большие потери (до 1700 человек) итальянцы захватили восточный берег Дона. У врага появилась возможность создать плацдарм для дальнейшего наступления на Сталинград. Для лучшей координации действий 5 августа Сталинградский фронт директивой Ставки №170554 был разделен на два фронта: Сталинградский в составе 63, 21, 62 армий и 4 танковой армии (4ТА), 28 тк и Юго -Восточный в составе 64А, 51А, 1 гв. армии , 57А, 13 тк.

5 августа 63А продолжала оборонять прежние позиции по левому берегу р.Дон. Дальнейшее продвижение остановлено организованным огнем противника. 21А в течение дня вела бои в районе г.Серафимович, Клетская. Наступавшие части, не добившись успеха, вели бои на прежних рубежах.

6 августа противник прорывает фронт 51А и развивает наступление в северо восточном направлении на Сталинград. Несмотря на большие потери 51 армия продолжает сдерживать противника, перейдя к тактике действия небольших подвижных отрядов, нарушающих немецкие коммуникации, что вынуждает немецкое командование задержать часть своих сил севернее Маныча, а в последующем снять с наступления на Кавказ 16 моторизированную дивизию.

В 64-й и 51-й армиях, которые тяжело пострадали в предшествующих боях, был особенно большой некомплект в личном составе и вооружении.

9 августа советские войска оставили город Краснодар. 10 августа наши отошли на левый берег Дона и заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда, обеспечивая переправу остатков разбитой 62-й армии. Мелкими группами и поодиночке пробивались к своим окруженцы. Практически вся артиллерия армии досталась немцам. Закончилась недолгая карьера 1-й и 4-й танковой армий и первой тысячи танков фронта.

Под Сталинградом в августе и осенью 1942 года сражалась 64 армия под командованием генерал-майора Шумилова, в составе которой было много бойцов, призывавшихся из Иванова (49-я стрелковая дивизия, сформированная в Ивановской обл.,173-я, 260-я и др). Многие погибшие этого воинского соединения похоронены у станции Котлубань Городищенского р-на, и именно с ними связаны поиски ивановца Лазаря Иссерзона («Списки Иссерзона»).

12 августа в Сталинград вторично командирован представитель Ставки ВГК, начальник Генерального штаба генерал А.М. Василевский. 19 августа ударные

группировки 6-и и 4-й танковой армий противника (18 дивизий) начали одновременно наступление на Сталинград с севера и юга.

В полосе Юго-Восточного фронта 64-я армия отразила наступление 4-й немецкой танковой армии в боях 18 и 19 августа. Не сумев прорваться вдоль железной дороги Абганерово-Сталинград, противник перенес направление главного удара восточнее, пытаясь достигнуть Сталинграда через Красноармейск, вдоль Волги. К исходу 21 августа немцы прорвали оборону на правом фланге 57-й армии, на участках 15-й гвардейской и 422-й стрелковых дивизий. Здесь противник вклинился в расположение советских войск на 10-12 км. Враг рвался к Сталинграду.

Ленинградка, поэтесса Ольга Берггольц в стихотворении «Разговор с собою», написанном в августе 1942 года, пронзительно точно передала тревогу за судьбу страны: Печаль войны все тяжелей, все глубже, все горестней в моем родном краю.[…] О, сводки с юга, утром! Как будто бы клещами душу рвут. Почти с молитвой смотришь в репродуктор: — Скажи, что Грозного не отдадут! Скажи, скажи, что снова стала нашей Кубань, Ростов и пламенный Донбасс. …Но, как полынью, горем сводки дышат.

Еланский плацдарм

Командование Сталинградского фронта попыталось изменить ситуацию контрударами по флангам рвущейся к Сталинграду 6-й немецкой армии.

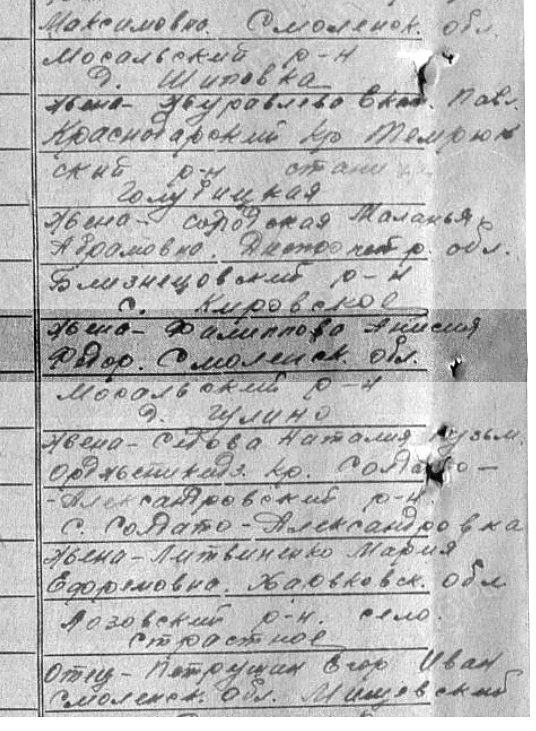

20 августа войска 63-й и 21-й армий частью сил начали контрнаступление на стыке 8-й итальянской и 6-й немецкой армий вдоль правого берега реки Дон. Форсировав Дон, вступили в ожесточенную борьбу с противником, пытаясь расширить занятый плацдарм. К исходу 22 августа 197-я, 14-я гвардейская стрелковые дивизии 63-й армии и 304-я стрелковая дивизия 21-й армии прорвали оборонительную полосу врага на правом берегу Дона и заставили немцев несколько отойти. Второй эшелон 63-й армии — 203-я стрелковая дивизия переправилась через реку к исходу 24 августа. Однако наступающие советские войска не имели сил (мощных подвижных соединений) для развития успеха и, встретив упорное сопротивление противника, остановились. Кроме того, ощущалась нехватка боеприпасов, которые приходилось переправлять через Дон в сложных условиях. На правый берег Дона перебросили 3-й гвардейский кавалерийский корпус Плиева. Именно здесь — на участке станиц Вешенская и Еланская у реки Дон был создан мощный 90 километровый рубеж обороны от устья реки Иловля до станицы Каменской, который продолжал удерживаться советскими войсками летом и осенью 1942 года, несмотря на многократные попытки противника форсировать Дон на этом участке фронта — Еланский плацдарм. Путь к победе в Сталинградской битве начался именно здесь, в донских степях.

Продолжаю вчитываться в скупое описание событий августа 42-го, в которых участвовал мой дед, додумывая, сколько тягот и лишений перенесено им и его однополчанами в эти дни. Документы из военного архива:

Последнее место службы 203 стрелковая дивизия. Дата выбытия 28.08.1942. Причина выбытия: пропал без вести. Место выбытия Сталинградская обл., Серафимовичский р-н, Ягодинский с/с, х. Ягодный 203 сд 63А. Донесения о безвозвратных потерях.

Дата донесения: 31.10.1942. Источник информации ЦАМО.

Нашла данные о 203 стрелковой дивизии, где в составе 610 стрелкового полка воевал красноармеец Иван Филиппов: «203-я стрелковая дивизия сформирована на Кубани, в районе станиц Лабинская, Курганская и Михайловка, с февраля по 20 мая 1942 года. Костяк 610-го и 619-го стрелковых полков составили фронтовики, и это обстоятельство явилось определяющим для всей дальнейшей судьбы соединения. Именно фронтовики стали первыми и активными помощниками политруков и командиров не только в воспитании необстрелянных новобранцев, но и в боевой подготовке. Сержантского состава оказалось недостаточно, а потому младших командиров готовили прямо в полках. Офицеры подбирались из частей, военных училищ, из запаса и из резерва Северо-Кавказского военного округа. Во второй половине мая 1942 года дивизия в составе 610-го и 619-го стрелковых и 1037-го артиллерийского полков по приказу покидает Кубань. 1 июня получила приказ на переброску в район станицы Морозовская в распоряжение 7РА. Дивизия насчитывала 12798 чел. К 8 июня разгрузилась в районе станции Фролово Сталинградской обл. Здесь дивизия получила недостающее вооружение и транспорт и в ускоренном темпе были завершены занятия личного состава по практическому освоению оружия и боевой подготовке. Шло сколачивание частей и подразделений. С 14 июня вошла в состав 5 Резервной армии (Резерв Ставки ВГК на 01.07.1942 года. Передана в состав 63 армии с 12.07.1942). К 6 июля заняла оборону по реке Дон от устья реки Хопер до станицы Клетской; до августа сооружала оборонительные позиции на Дону, северо-западнее станицы Вёшенская. Фронт обороны дивизии составил 93км. Справа оборонялась 197сд, слева соседа не было. 16 августа получен приказ на марш на левый фланг 63А.

Здесь армия готовилась к форсированию Дона зап. устья р.Хопер. В ночь с 19 на 20 августа 14гвсд и 197сд приступили к форсированию Дона близ станицы Еланской, где находились итальянские войска. Зная, что Дон в этих местах имеет сильное течение, они закрепили между берегами стальные тросы, скрученные из проводов оборванных электрических линий. Так по натянутым тросам и переправились в темноте незаметно. Когда враг обнаружил, что правый берег занят красноармейцами, бойцы уже успели окопаться. Плацдарм был взят. Итальянские солдаты несколько раз атаковали захваченную подразделениями Красной Армии позицию на Еланском плацдарме, но, потеряв множество убитых, вынуждены были отойти. 25 августа 203 сд перешла в наступление в направлении выс. 236.7 восточнее хутора Ягодное. 26 августа наступление продолжилось. Противник переходил в контратаки. С обеда 26 августа в воздухе появилась вражеская авиация, бомбившая боевые порядки дивизии. Прорвавшись в район выс. 236, наши бойцы захватили три 75мм орудия, 15 грузовиков и 4 мотоцикла. Были взяты и пленные. В ночь на 26 августа был получен приказ сменить направление наступление на западное, наступать южнее хутора Ягодный. В ходе атаки 26 августа полки заняли Ягодный и вышли на окраины Бахмуткина. Весь день боевые порядки дивизии бомбила вражеская авиация. В обороне противника образовался разрыв.

В боях 25-26 августа было взято более 300 пленных солдат противника. Итальянские дивизии «Сфорцеско», бригада «23 марта» и кавбригада «Барбо» выстроились фронтом с севера на юг от Ягодного до Рубежного. День 27 августа успеха полкам дивизии не принес. Противник приступил к контратакам, выбив 610 сп из Бахмуткина и Ягодного. Повторные атаки с целью вернуть эти позиции 28 августа успеха не принесли. Дивизия перешла к обороне».

начался именно здесь, в донских степях.

433-й день войны.

Последний бой

Из документов деда: «Дата выбытия 28.08.1942. Причина выбытия: пропал без вести. Тип донесения: донесения о безвозвратных потерях». Смотрю на схему: вот этот небольшой участок от хутора Ягодный до фермы №4 в прокаленной солнцем степи, где держал оборону после ожесточенных боев обескровленный 610 стрелковый полк (а точнее, то что от него осталось!). На бойцах от жары взмокли гимнастерки. В хаосе огня и разрывов мин не видно товарища рядом. Пороховая гарь ест глаза. Раненых поспешно уносят в укрытие. Убитых хоронить будут после боя, и они так и лежат на земле, словно продолжая сражаться. На полузасыпанные от взрывов окопы ползут стальные машины, поднимая за собой серые облака пыли. Чадят, кипят огнем бронированные чудовища. Вжимаются в землю красноармейцы, пытаясь спастись от сыпящихся на окопы осколочных и фугасных бомб. Сначала вразброд, потом все решительнее убыстряя темп и посылая снаряд за снарядом, гремят орудия. Степь вокруг горит. Куда ни глянь — всюду смерть: впереди, сзади, рядом с тобою. Какое мужество нужно, чтобы под огнем встать и пойти в атаку!

Август 42-го был ужасающе жарким. Вспомните художественный фильм по повести М. Шолохова «Они сражались за Родину». Стрелковая дивизия идет через степь к Дону, месту своей дислокации. Это как раз о Еланском плацдарме. Немецкое командование с тревогой оценивало опасность образовавшегося плацдарма на правом берегу реки Дон. Потому бои за него носили кровопролитный характер. Налеты вражеской авиации чередовались с атаками танковых и пехотных частей неприятеля. Тысячи советских солдат сложили головы при обороне этого важного стратегического участка. Из записей в ЖБД командира 203-й стрелковой дивизии полковника Кашляева В. Я., известно, что 29 августа противник, подбрасывая свежие резервы, перешел в наступление. С утра 30 августа ожидалось новое общее наступление противника с танками. Противотанковый резерв дивизии — две батареи 1249 ИПТАП (истребительно- противотанкового полка), пулеметный батальон, из оставшихся в живых бойцов сформированы 2 новых батальона, на 30.08. полк понес потери в нач.составе — 95 чел., младшем нач.составе — 386 чел., рядового состава — 1197 чел.; лошадей — 106 голов. 203 сд была фактически разгромлена, её потери за 9 дней конца августа составили свыше 4 тысяч человек.15 сентября за допущенные просчеты, повлекшие большие потери в живой силе и технике, решением Военного совета армии полковник Кашляев В. Я. был отстранен от командования.

Еланский плацдарм отвлек на себя крупные силы гитлеровцев, оказав большую помощь защитникам Сталинграда. Отвоеванный усилиями 5-й Танковой, 63-й и 21-й Армий и удерживаемый в течение двух с половиной месяцев плацдарм на правом берегу Дона сыграл большую роль для сосредоточения советских войск и предстоящего контрнаступления, окружения и разгрома Сталинградской группировки фашистов.

Погибших в боях на Еланском плацдарме и во время контрнаступления бойцов 203, 208, 138 стрелковых дивизий хоронили в братской могиле на восточной окраине хутора Ягодный. 19 ноября 1942 года контрнаступление Юго-Западного фронта (операция «Уран») началось.

В плену

Только 42-летний красноармеец Иван Петрович Филиппов, боец 610 стрелкового полка, о наступлении не узнал. 28 августа во время тяжелейшего боя он был контужен взрывом снаряда и взят в плен солдатами итальянской 3-й кавалерийской дивизии «Принц Амедео герцог д’Аоста». Согласно документам этой бригады, на Еланском плацдарме в плен попали 1600 бойцов Красной Армии. Путь попавших в плен был одинаковым для большинства из них — это первичный их сбор в сараях, коровниках, а то и в чистом поле, потом скорбные марши в немецкий тыл. Мелкие группы сливались и превращались в длинные колонны подавленных и растерянных людей. На этом этапе их учет практически не велся, поэтому погибшие на маршах останутся безвестными навсегда — ни имен, ни могил. Скорее всего, к декабрю плененные в донских степях советские солдаты были доставлены в Германию, в первую очередь, как рабочая сила. Так русский Иван оказался в лагере военнопленных в маленьком городке Кёнигсбрюк в 25 км к северо-востоку от Дрездена. Лагерь Arbeitskommando 576 in Königsbrück (Landkreis: Bautzen.Sachsen), или «Рабочая команда 576» включала в себя несколько «шталагов» — Stalag IV A Hohnstein, Stalag IV B Mühlberg, Stalag IV H (304) и другие, где римская цифра в номере указывала, что они относятся к лагерям IV военного округа Германии (Dresden). В каком из них он находился — узнать не удалось. Педантичные немцы (Объединение «Саксонские мемориалы») составили списки узников лагерей четвертого округа, но не учли распространенность русской фамилии — Иванов Петровичей Филипповых я обнаружила более двухсот.

Рабочие команды — РК (шталаги) — это когда военнопленные из лагеря направлялись на работы в разные места; если работали непродолжительно, отдельного номера у такой рабочей команды не было, если работали долго, то из них составляли рабочую команду, которой присваивали номер. РК были и в сельском хозяйстве, тогда военнопленные работали у разных хозяев, даже спали у них, но за них отвечало руководство рабочей команды. Когда работа заканчивалась, их возвращали обратно в лагерь. Направленных на работы военнопленных в рабочих командах загоняли до смерти; при явно недостаточном довольствии и непосильном труде они быстро слабели. У многих были болезни вроде водянки, тифа или туберкулеза. Скорее всего, благодаря сельским навыкам (умению разделывать скот), дед был отправлен на скотобойню, в подвальном помещении которой он пережил в феврале 45-го массированную бомбардировку Дрездена американскими самолетами.

около шести миллионов бойцов Красной Армии

В 3 км севернее Кенигсбрюка есть так называемое «кладбище военнопленных», где нашли свой последний покой солдаты двух мировых войн из разных государств. Здесь похоронено немало и советских военнопленных Второй мировой войны, а также остарбайтеров из СССР. Дед был освобожден из плена в начале июня 1945 года, прошел фильтрационный лагерь НКВД. Увы, после плена в советские уже лагеря направляли не только «власовцев» и полицейских…

Сразу отмечу, что факты о пребывания в плену деда «додуманы», благодаря разрозненным воспоминаниям 90-летней сестры бабушки Анисьи (она вспомнила слышанные в юности разговоры Анисьи и Ивана).

Семья (жена и двое сыновей) получила в конце 44 года документ «Пропал без вести». Но солдат выжил, прошел плен, фашистский концлагерь, потом ГУЛАГ — и в 1953 году вернулся в родную деревню, в свой колхоз. Вырастил сыновей: Николай Иванович стал офицером Советской Армии — осваивал ракетную технику, позднее выполнял интернациональный долг во время войны во Вьетнаме, награжден боевым орденом Красной Звезды. Иван Иванович работал комбайнером в том же колхозе, что и отец, его супруга — кавалер орденов Трудового Красного Знамени и ордена Ленина. Бабушка Анисья пережила и мужа, и обоих сыновей, умерла в 1999, на 91-м году жизни. 80 лет прошло от далекого победного мая. Не прервалась, не исчезла ниточка рода Филипповых: у Анисьи и Ивана живы четверо внуков (правда, уже сами ставшие бабушками и дедушками), 8 правнуков и 11 праправнуков.

У бабушки — Анисьи Федоровны Филипповой (урожденной Пушкаревой) — в войну погиб младший брат — Василий Федорович Пушкарев, род в дер.Подолешье Смоленской обл., Мосальский р-на в1914 г., ст.лейтенант, кадровый летчик, служивший в 54 полку пикирующих бомбардировщиков (54 бомбардировочный авиационный полк) с 1936 года. Пропал без вести 26.01.1942. Награжден орденом Боевого Красного Знамени. Позднее место гибели его самолета нашли, он погиб 26.01.1942 под деревней Луканино Калужской обл. и останки перезахоронили. Именем В.Ф.Пушкарева названа улица в д.Куркино Калужской области.

Дед Аркадий Дмитриевич Малков

Было бы несправедливым не вспомнить другого своего деда — по матери. Я его никогда не видела, да и он не узнал о моем существовании. Малков Аркадий Дмитриевич, родился в 1909 году недалеко от села Парское в деревне Немково Шуйского у. Владимирской губернии (позднее дер. Немково относилась к Котошихинскому с/с Родниковского района Ивановской области). До войны трудился в потребкооперации. Был женат на Павле Андреевне, у них были две дочери — Галина (1931 г.р.) и Маргарита (1936 г.р.), моя мама. На войну призван 25 июня 1941 года Родниковским райвоенкоматом Ивановская обл. Воинское звание — красноармеец. В июле 1941 года пропал без вести (ЦАМО ф.58 оп.18004 д.1370) После войны моя бабушка Паша (я тоже её не помню, она умерла через год после моего рождения) делала запрос в военкомат, откуда пришел ответ, что Малков Аркадий Дмитриевич, приславший семье письмо «с дороги 10 июля 1941 года», был приписан к 863 противотанковому артиллерийскому полку 16 армии. Пропал без вести между 05.10.1941 и 11.01.1942.

К 1 июля 1941 года 16-я армия состояла из 32-го стрелкового корпуса (с 46-й и 152-й стрелковыми дивизиями), двух артиллерийских полков (863 ПАП+?) и 5-го механизированного корпуса (13-й и 17-й танковых дивизий и 109-й моторизованной дивизии), также в нее входили 126-й корпусной артиллерийский полк и 112-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион.

После прорыва немецких механизированных войск к Смоленску 14 июля 1941 года маршал С. К. Тимошенко приказал Лукину (ком.16А) принять командование всеми подразделениями в Смоленске, а также подразделениями, прибывающими в город по железной дороге, и подразделениями на оборонительном участке, непосредственно примыкающем к городу. 20 июля четыре батальона 129-й стрелковой дивизии потеряли 40% личного состава, защищая пригороды Смоленска. Три дня спустя в отчёте о ситуации на Западном фронте говорилось, что «…в течение 22.07 части 16-й армии продолжали вести ожесточённые уличные бои за Смоленск». В ходе «смоленского котла» советские 16-я, 19-я и 20-я армии были окружены и уничтожены к востоку от Смоленска, хотя многим бойцам 19-й и 20-й армий удалось вырваться из окружения. Вероятно дед погиб вместе с 16А. И как у многих тысяч погибших бойцов, могилы у него нет.

Когда история семьи вписывается в общую канву исторических событий, появляется особое чувство сопричастности с жизнью своего народа.

Елена БЕРЕЗОВСКАЯ

(ФИЛИППОВА)